古文を勉強していると登場する呼応の副詞と呼ばれるものたち。

なんか必殺技みたいなカッコいい響きがありますが、よく出てくる表現なのでしっかりマスターしておきたい文法です。

生徒たちに古文の読解を教えていても、「あ、これ呼応の副詞だったんだ…」とスルーされることも多いのですが、意外とパターンは少ないので是非覚えてほしいです。

今回は呼応の副詞の種類とその覚え方について紹介したいと思います。

呼応の副詞とは?

呼応の副詞とは簡単に言うとセットになって意味が決まる副詞のことです。

セットになる対象は打消・禁止・意志など様々ですが、いずれも「決して~ない」や「まさか~ないだろう」など決まり切った表現を作ることができます。

読解問題の中で現代語訳の対象として呼応の副詞が含まれているところが出題されることも多く、訳し方も決まっているため覚えておけば確実に点を稼ぐことができます。

呼応の副詞の種類・覚え方

呼応の副詞は何とセットになるかで整理をしてまとめて覚えてしまうのが良いと思います。ここでもセットになる表現の種類で分類しておきます。

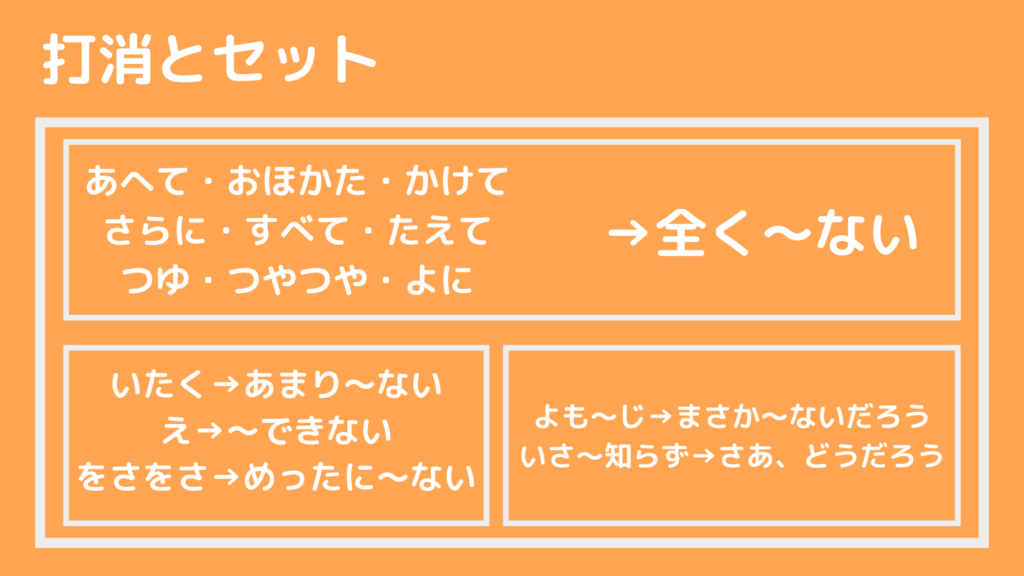

①:打消とセットになる

打消しとセットになる重要表現は上のように大きく3つに分けることができます。

まずは「全く~ない」という意味になる「あへて・おほかた・かけて・さらに・すべて・たえて・つゆ・つやつや・よに」を覚えてしまいましょう。出てくる頻度も多いので一回覚えてしまうとお得です。

次に、若干意味が違う「いたく・え・をさをさ」を覚えましょう。特に「え~打消」は読解の中でも超出てくるので確実に。ちなみに、表には書ききれませんでしたが「をさをさ~打消」は「少しも~ない」と訳される場合もあります。

最後は注意したい「よも~じ」と「いさ~知らず」の2つです。この2つだけはセットが打消しなら何でもいいというわけではないことに注意してください。「よも」は必ず「じ」と呼応して、「いさ」は「知らず」です。

※表ではスペースの問題で「さあ、どうだろう」としましたが「いさ~知らず」は辞書的に言うと「さあ、どうだか分からない」となります。

まだまだ余力があるという方は「かまへて」などここで紹介しきれなかったものも覚えて置ければなおよいです。

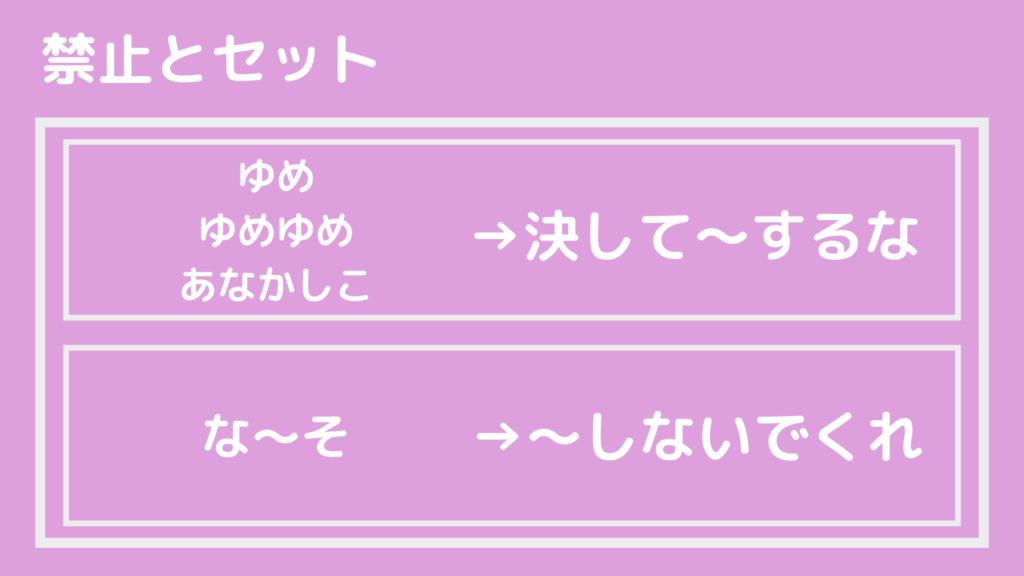

②:禁止とセットになる

禁止とセットになる表現は少なく、大きく分けると2種類の意味になります。

まず、「決して~するな」というかなり強いニュアンスになる「ゆめ・ゆめゆめ・あなかしこ」があります。

そして、それよりも弱いニュアンスで「~しないでくれ」「~しないで下さい」といった意味になる「な~そ」があります。こちらも頻出なのでニュアンスと併せて覚えておきましょう。

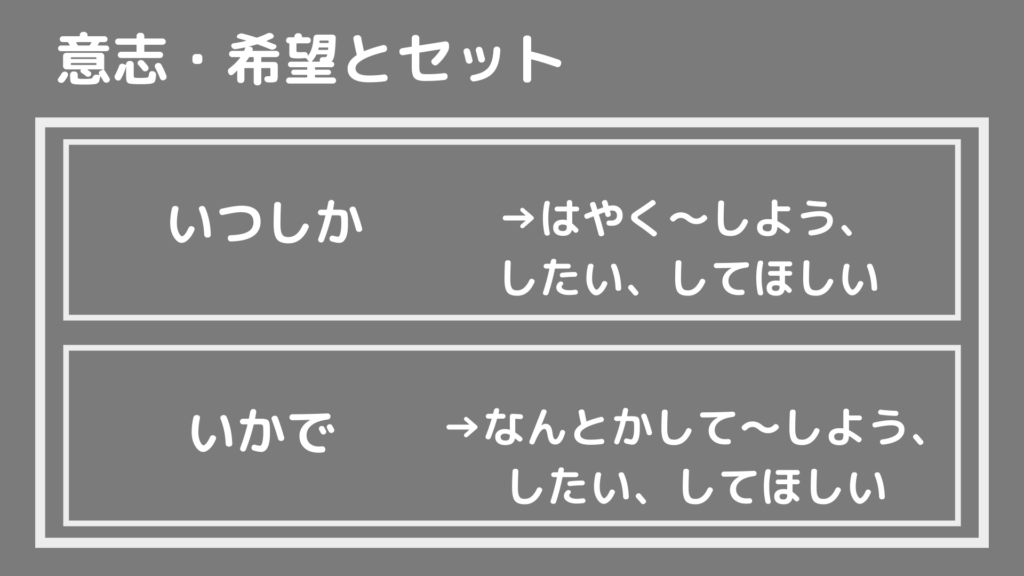

③:意志や希望とセットになる

意志や希望とセットになる表現は「いつしか」と「いかで」の2つを覚えておきましょう。

意志の表現でセットになるのは「む」・「べし」・「じ」・「まじ」の4つ、希望で使われるのは「まほし」・「たし」・「なむ」・「もがな」・「てしが」などがあります。併せて覚えておきましょう。

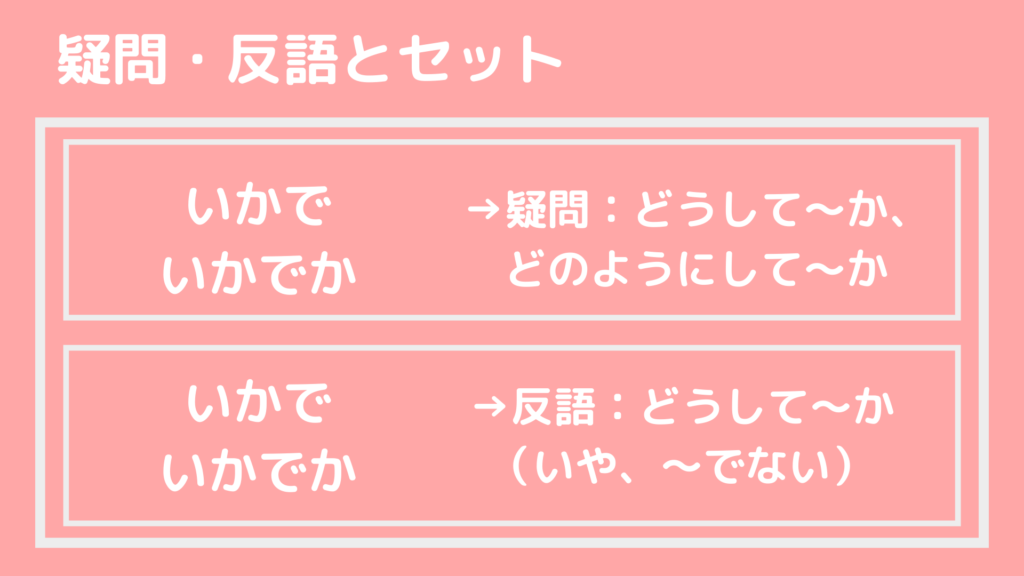

④:疑問・反語表現とセット

残りで覚えておきたいのは疑問や反語の表現として使われる「いかで」と「いかでか」という呼応の副詞です。

具体的には「む」・「らむ」・「けむ」・「べし」などの推量の助動詞や「か」・「ぞ」といった助詞と呼応の関係を作ります。文脈に応じて疑問「~だろうか」か反語「~だろうか、いや、~でない」を訳し分けなければいけない場合がほとんどです。

まとめ

呼応の副詞とは特定の助動詞や助詞とセットになる表現のことで古文ではよく出てくる定型表現です。毎回同じ風に訳せばいいだけなので早めに覚えてしまいましょう。

覚える際には意味だけではなく、どんな助動詞・助詞とセットになるのかまでしっかりとおさえること。今回紹介したもの以外にも呼応の副詞はありますので、余裕がある人は追加で覚えていきましょう。

古文の勉強方法について悩んでいるという方はコチラも参考になるはずです。気になったら覗いてみてください。

>>【受験生向け】古文勉強法ロードマップ【完全版】

実際に解説を聞かないと古文がチンプンカンプンという方はスタディサプリで超人気講師の解説を聞いてみるのもおすすめです。スマホ1台でいつでも、どこでも神授業を見れるので、受験生の2人に1人が使っているそうです。

▣スタディサプリの特徴▣

・いつでも、どこでも神授業が見放題

・分からない単元を徹底復習できる

・月額料金2,178円とかなり安い

・14日間は完全無料体験ができる

![]()

コメント