古文の読解で苦労するのが「誰が話しているのかわかんねぇ~…」ということです。

ちゃんと中納言や中の君などの主語が明示されていたら簡単なのですが、主語はハッキリと書かれないことがほとんど。しかも複数人が話している場面では誰が何を言っているのかが分からなくなります。

そして、古文の問題はこのような部分を狙われてしまいます。共通テスト形式などは典型的ですが、誰が何をしたかが何パターンか選択肢に用意されており受験生を惑わせてきます。

読解においても超重要な主語の変わるタイミングについて今回は確実に身に付けていきましょう。

主語が変わるタイミング

古文の読解で主語が変わるタイミングは次の3つです。

①:別の主語が明示されている

②:いきなり敬語が使われた

③:助詞による目印がある

①はとても分かりやすいと思います。例えば、今まで中納言が発言していたのに姫君、「○○○…」となっていれば主語は中納言から姫君に変化しています。これは見抜きやすいですが古文では同じ人が別の呼び名で登場することも多いので、誰と誰が同じ人のことかはしっかり整理しておいた方がいいでしょう。

他にも、「○○○…」と会話があった後に主語は明示されないものの、「△△△…」と別の発言が始まった場合は主語が変わることが多いです。もちろん、同じ人が続けて話しているだけというケースもあるので敬語なども見て総合的に判断する必要はあります。

また、敬語から主語を判別する方法があります。基本的に古文の世界では身分が高い人には最初から最後まで一貫して敬語が使われます。今までは普通に書かれていたのに急に敬語が使われることがあれば、それは主語が変化していると考えたほうが自然です。

そして、最後に一番重要なのが助詞を目印にして主語が変わるタイミングを見抜くという方法です。これが分かっていないと正直古文の読解には太刀打ちできないので、まずは完璧にしてください。では、その方法について詳しくご紹介します。

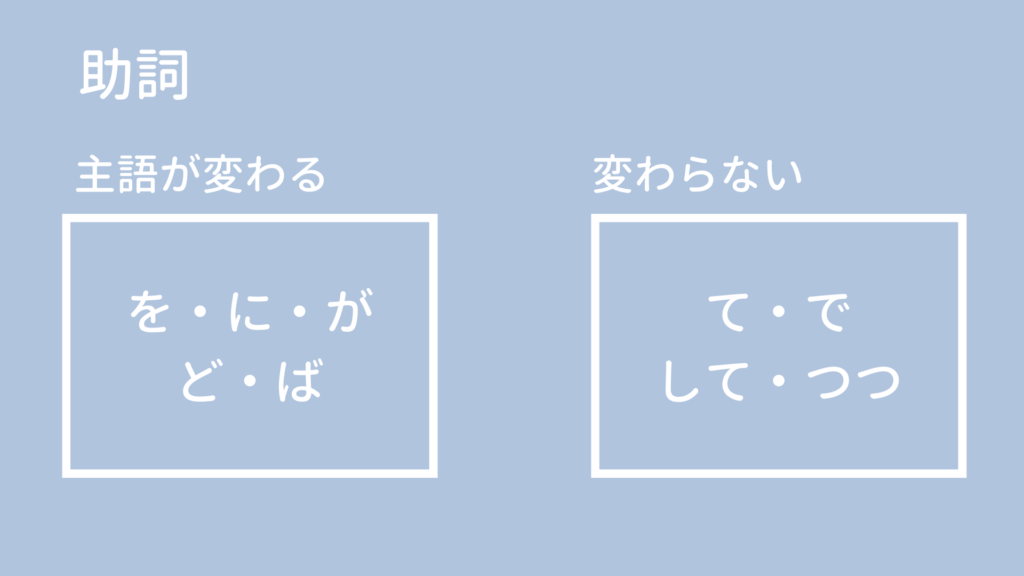

主語が変わる・変わらない助詞

主語が変わる助詞と変わらないものをまとめてみると上の画像のようになります。

一般的に「を」・「に」・「が」・「ど」・「ば」があったら主語が変わりやすく、「て」・「で」・「して」・「つつ」は変わりにくいということです。

ただし、あくまでも変わりやすいというだけでもちろん例外はあります。あくまでも文脈で主語を判断することになりますが、90%くらいはこの見分け方を頼ってもいいでしょう。

数自体も少ないので早めに覚えてしまうのがいいですね。これを知っているだけで古文の読解は大分はかどると思います。

まとめ

古文において主語が省略されたところを聞いてくる問題は多く、主語の判別は意識して身に付けておきたいです。

主語が変わるタイミングはしっかりと発言者が誰なのかを追いかけていったり敬語の有無に注目するのはもちろんですが、助詞を目印に考えていくのがいいです。覚えることは少ないですが役に立つテクニックなので知らなかった人はこれを機会にマスターしてください。古文の勉強の仕方が分からないという方はスタサプで超人気講師の解説を聞いてみるのもおすすめです。

古文の勉強の仕方が全く分からない・不安だという方はスタディサプリで超人気講師の解説を聞いてみるのもおすすめです。スマホ1台でいつでも、どこでも神授業を見れて、基本的な知識の定着にはもってこいです。

▣スタディサプリの特徴▣

・いつでも、どこでも神授業が見放題

・分からない単元を徹底復習できる

・月額料金2,178円とかなり安い

・14日間は完全無料体験ができる

![]()

コメント