古文で必須の識別問題。色々なパターンがあって混乱するかもしれませんが「なり」の識別は正直言って楽勝です。毎回何も考えずに識別できるように間違いなくなります。

今回は現役塾講師として古文を教えている僕の目線で、「なり」の識別方法を完全攻略したいと思います。ぜひ最後までしっかりと付いてきてください。

「なり」の種類について

一口に「なり」といってもどんな種類があるのでしょうか。古文の識別問題で出てくるのは実は次の4パターンしかありません。まずはそれぞれをざっくりおさえましょう。

①:形容動詞の活用語尾

形容動詞のナリ活用にも「なり」や「なる」という言葉が現れます。

形容動詞は人の心情や物の性質を表す言葉で、「きよげなり」や「おいらかなり」など単語帳に載っている基本的な単語は覚えておくことが大事です。しっかりと意味を覚えていれば形容動詞の一部だということは迷わずに選べるでしょう。

また、形容動詞を見抜くポイントとしては「げ」・「か」・「やか」・「らか」・「がち」の後ろに「なり」や「なる」などが付くことに注目しましょう。例えば、「おろかなり」や「あながちなり」といった単語ですね。

形容動詞がどうしても見抜けないという人は短めの文章を品詞分解していくことで感覚を身に付けていきましょう。

②:ラ行四段活用動詞

動詞にも「なり」というものがあります。

これはラ行四段活用の動詞「なる」で、今でも使う「~になる」という意味です。例えば次のように使用されます。

・今はまいて大人になりにたるを

→今はましてや大人になってしまっているので

・かぐや姫を養ひ奉ること二十余年になりぬ

→かぐや姫を養い申し上げることが二十数年になった

動詞ということが見分けられればそんなに難しくないはずです。とりあえず現代語の感覚で「なる」と訳しておけばOKです。

※一応他にも下二段活用の「なる」という動詞があり、「慣れる」といったような意味ですがこちらは覚えておかなくても大丈夫でしょう。

③:伝聞推定の助動詞

さて、問題なのはここからです。「なり」の識別で一番覚えておかないといけないのは助動詞のパターンです。まずは伝聞推定の「なり」について確認しましょう。

伝聞推定の「なり」は「〇 / (なり) / なり / なる / なれ / 〇」という風に活用し、終止形(ラ変型の時は連体形)に接続します。意味は「~という・~そうだ」という伝聞と「~ようだ」という推定があります。

あとで詳しく見ますが断定の助動詞との一番の違いは接続です。終止形に付くということをしっかりおさえましょう。ちなみに、「ラ変型動詞は連体形に接続する」とありますが要するにウ段の音で終わるものに付くと覚えておけば大丈夫です。

具体的には次のように使用されます。

・笛をいとをかしく吹き澄まして、過ぎぬなり

→笛を大層素晴らしく一心に吹いて、過ぎてしまったようだ

・ほととぎす梢はるかに今ぞ鳴くなる

→ほととぎすが梢のはるか上で今鳴いているようだ(鳴くのが聞こえる)

ちなみに、自分が直接見たり聞いていることに対しては「~ようだ」と推定で、間接的に人から聞いたことには「~という・~そうだ」と伝聞で訳しておけばOKです。

さらに余談ですが、伝聞推定の助動詞「なり」はもともと「音あり」から派生したものなので、音声に関することを指すと言われています。

④:断定の助動詞

最後は断定の助動詞「なり」について確認しましょう。

断定の「なり」の活用は「なら / なり(に) / なり/ なる/ なれ / なれ」で、体言や連体形に接続します。意味は「~である」という断定と「~にある」という存在の2つがあるのでしっかり覚えておきましょう。

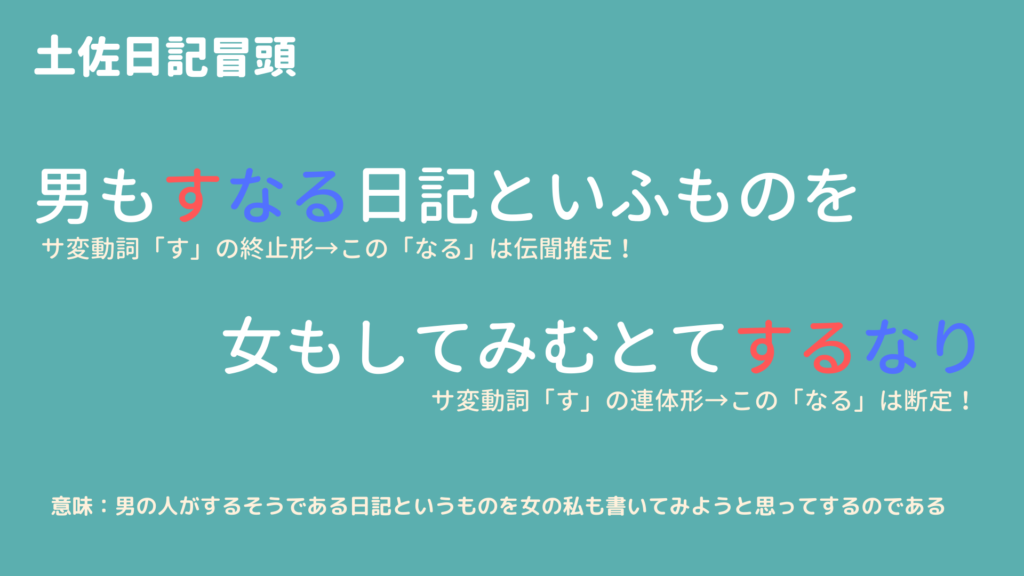

先ほども言いましたが、伝聞推定の助動詞「なり」との違いは接続です。まずはここをしっかりと覚える必要があります。ちなみに覚え方としては土佐日記の冒頭が分かりやすいのでおすすめです。

最初の「なり」はサ変動詞「す」の終止形に付いているので伝聞、後の「なり」はサ変動詞「す」の連体形に付いているので断定と判別できます。全然2つの接続が覚えられないという方はこの1文を覚えてしまうのも手です。

これで伝聞推定と断定の識別はクリア!…と言いたいところなのですが、実はまだ考えないといけないことがあるんです。

発展:接続から区別がつかないパターンの対処法

形容動詞と動詞の「なり」は識別が簡単で、助動詞も基本は接続から見分けられますが、中には接続を見ても分からないケースがあります。

例えば、次の例文をちょっと読んでみてください。

・男、文を書くなり

→男は手紙を書くようだ?or書くのだ?

このように四段活用の動詞では終止形と連体形が同じ形であり、接続から見分けるというのは不可能になります。

また、次のような音便が関わるケースも頻出なので要注意です。

・世の中に物語というもののあんなるを

→世の中に物語というものがあるそうだが

結構混乱してきますよね。今軽く紹介した2つのケースについて詳しく解説していきます。

①:終止形と連体形が同じ形のとき

先ほどの「書くなり」のように四段動詞+「なり」という形は接続から意味を判別することは不可能です。他にも上一段活用や下一段活用は終止形と連体形が同じです。こういうケースは文脈をしっかりと追いかけて意味から推測するしかありません。

例えば、次のような文章があったとしたらどうでしょうか。

・ある男あり。その男、文を書くなり。

→ある男がいる。その男は手紙を書くそうだ。

テキトーに作ったのでちょっと不自然な文章ですが、ここでは第三者の男の動作について語っているので伝聞推定として捉えるのが適切ですよね。逆に、会話文の中などで自分の動作について語っているときは断定の意味として捉えるのが自然です。

このように形で区別できないときは文脈をよく読んで第三者視点で書かれているのか、自分の視点で書かれているのかを区別しましょう。

②:音便化しているとき

次に知っておいてほしいのが音便とセットになって使われるケースです。

念のため確認ですが音便というのは発音がしやすいように形が変わること。例えば「あるなり」→「あんなり」→「あなり」という風に変化していきます。

ということは、「あんなり」や「あなり」はもともと「あるなり」だから連体形+「なり」で断定になるんじゃないの?と思うかもしれませんが、これは間違いで伝聞推定の助動詞なんです。

もう一度伝聞推定の「なり」の説明も読み返してほしいのですが、伝聞推定の「なり」はラ変型動詞の時は連体形に接続するというルールがあるからです。とにかく撥音便とくっついている「なり」は伝聞推定の助動詞と覚えておきましょう。

他にも、「ざるなり」→「ざんなり」→「ざなり」というパターンや、「めでたかるなり」→「めでたかんなり」→「めでたかなり」というケースの「なり」も伝聞推定の助動詞です。

また、同じように「なるなり」→「なんなり」→「ななり」というケースも覚えておきましょう。これもよく出る問題ですが、断定の助動詞「なり」+伝聞推定の助動詞「なり」です。これが一番ややこしいかもしれませんが覚えておきましょう。

まとめ

ここまで読んでくれた方、お疲れ様でした。ちゃんと「なり」の識別について完全攻略できたでしょうか。

まずは形容動詞と動詞の「なり」を見分けられるようになってください。そのあとは助動詞「なり」の接続をしっかりと覚えること。それがマスター出来たら接続だけでは区別ができない場合や音便とくっついているパターンも覚えていきましょう。

ここで紹介したことをしっかり身に付けていれば入試の識別問題も怖くはありません。自分なりにノートにまとめ直したり、問題を解いて完璧にしてくださいね。

コメント